湖北日报见习记者 唐雪舟 通讯员 李霞粤友钱

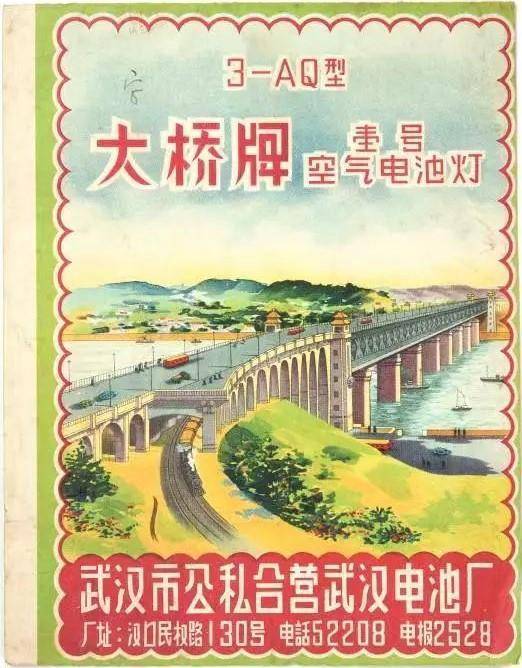

如果你问一个生活在1945—1959年之间的武汉人,日常生活中印象最深刻的是什么?是工厂中昼夜不息的机器轰鸣,是山野间行驶于崎岖耕地上的拖拉机,还是家中随处可见的印着“大桥牌”商标的日用品?7月18日至8月17日,“新中国设计的诞生:艺术设计作品巡展”第二站在武汉美术馆(汉口馆)展出。该展览以中国社会的巨变为背景,围绕1945—1959年之间的中国设计与中国现代文明和历史文化之间的关系,通过300余件作品(包括实物、图像、影像和文献等多种载体),力求反映新中国设计主体构建的历史路径。

策展人导览现场 武汉美术馆供图

策展人导览现场 武汉美术馆供图

本次展览由于在武汉展出,特别增设了与本地工业设计相关的内容,包括武昌造船厂、武汉通用机器厂在内的设计图纸与老照片,以及诞生于上世纪五六十年代、曾风靡全国的“大桥牌”系列商品,如电池、洗衣粉、牙刷包装等。当“新中国的设计”来到武汉,与武汉本地的历史发生碰撞,余味悠长的回音引导着人们再次回到那个经历社会巨变的年代,勾起了隐藏在设计背后的文化记忆。

武汉的城市转型:把“消费的城市”变成“生产的城市”

1949年3月,在新中国即将成立之际,毛泽东在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上作出指示:“只有将城市的生产恢复起来和发展起来了,将消费的城市变成生产的城市了,人民政权才能巩固起来。”作为一个饱经战火侵蚀的城市,武汉在中华人民共和国成立后的首要任务就是要恢复生产,努力发展工农业。

展览的第三板块:积极的工业化 武汉美术馆供图

展览的第三板块:积极的工业化 武汉美术馆供图

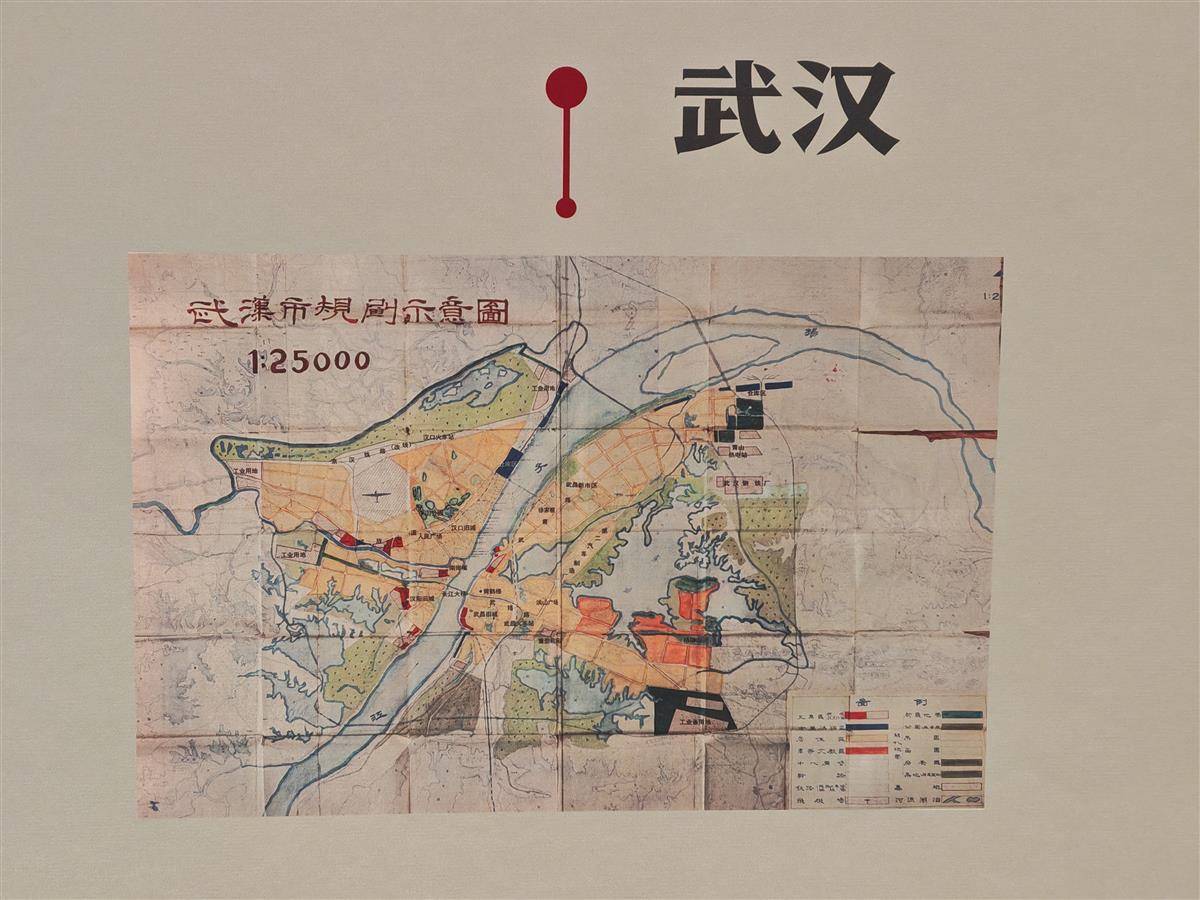

在1954年的一张武汉城市规划设计图中粤友钱,可以看到武汉市的总体规划遵循“沿江而治”的原则,将武汉三镇(汉口、武昌、汉阳)作为统一的整体进行设计,而城市用地规划主要平行或垂直于长江,呈现出带状发展格局的城市形态。这种“三镇一体,带状发展”的规划结构,是苏联专家巴拉金所提出的规划建议。除此之外,武汉对不同的区域规划了不同的发展方向,例如汉口是一个商业比较集中的区域,武昌重点发展包括大学在内的文教建设,汉阳则以工业为主,这一片区域有很多工厂企业。

1954年《武汉市规划示意图》复制件 见习记者唐雪舟摄

1954年《武汉市规划示意图》复制件 见习记者唐雪舟摄

在武汉的众多工厂中,武昌造船厂(现名武昌船舶重工集团有限公司)是一家不容忽视的军工企业,是国家在一五计划期间大力发展的企业之一。2号展厅里,一个长达2.3米的“6603”型潜艇模型静静地躺在玻璃罩中,流畅的线条和逼真的细节十分抓人眼球,许多观众都忍不住和它合影留念。特邀策展人陆江艳介绍,这艘潜艇是在一五期间仿制苏联的一艘中型鱼雷潜艇,也是我国制造的第一代常规潜艇,在一旁的墙上还展出了由苏联提供的潜艇设计图纸。

“6603”型潜艇模型 武汉美术馆供图

“6603”型潜艇模型 武汉美术馆供图

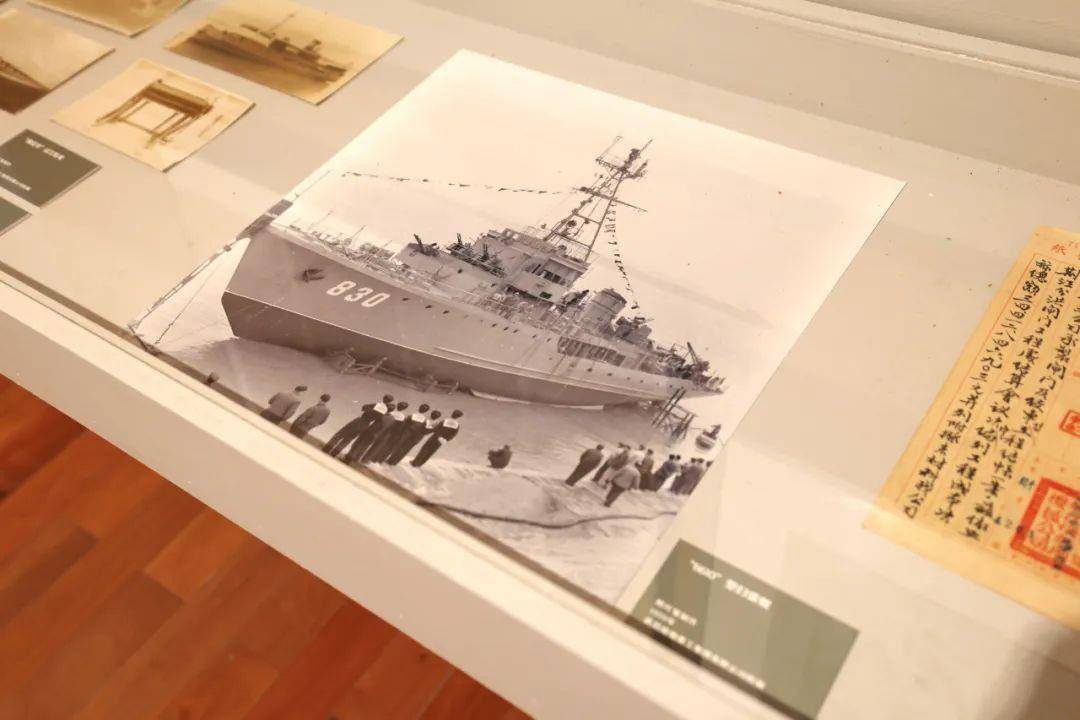

除了潜艇模型,展厅里还展出许多老照片,都是武昌造船厂曾经制造过的产品,如拖车式汽艇、扫雷舰、轮渡船等,其中一艘名为“湖北号”的过江轮渡船曾经接待过到武汉视察的毛泽东主席。这些珍贵的图片和文字资料一直珍藏在武昌船舶重工集团的档案馆里,这是第一次出现在公共场所向公众展示。它们既是呈现新中国设计的载体,又是珍贵的历史文化资料,展现了一代又一代武汉人响应国家号召、建设国家工业的奋斗篇章。

1959年“6610”型扫雷舰照片复制件 武汉美术馆供图

1959年“6610”型扫雷舰照片复制件 武汉美术馆供图

比“东方红”拖拉机更早的小型万能拖拉机

众所周知,“东方红”拖拉机是我国第一辆自主生产的拖拉机,但在展览现场,策展人陆江艳却告诉我们,由武汉国营通用机器厂(后改名为武汉柴油机厂)生产的小型万能拖拉机比“东方红”拖拉机出现得更早。而最令人不可思议的是,这种小型万能拖拉机竟然是几名技术人员照着一份日本的农业机械广告图片仿制出来的。

1950年代 东方红拖拉机宣传画 见习记者唐雪舟摄

1950年代 东方红拖拉机宣传画 见习记者唐雪舟摄

1956年11月,国营通用机器厂的副厂长于志安从一场日本商品展览会上带回了一份日本农业机械的广告图片,广告中的日本农用机械轻巧灵活,既适用于水田又适用于旱地,激起了他强烈的渴望。在他的鼓励下,通用机器厂技术科科长黄敏带领几名技术人员开始了研究。黄敏是一名归国华侨,他少年时在泰国当工人,学习了十多年的技术,回国后选择了武汉国营通用机器厂。起初他对完成这个艰巨的任务并没有信心,十分犹疑,可想到自己回国是想为社会主义建设贡献力量的初衷,又觉得自己不应该退缩,接下了这个任务。

在那个资料匮乏的年代,他们几乎没有任何可以借鉴的实物,只能对着那张广告图片反复研究,摸索照片中每一个部件的性能、作用和构造,弄不懂的就去翻阅相关的刊物和杂志。从研究到设计,再从设计到制造,他们克服了无数意想不到的困难,最终在1957年6月制造出了第一台,到12月时已经改良成具有多种功能的小型万能拖拉机。这种拖拉机使用轻便,用途广泛,还有极强的适应性,在山区和平原、水田和旱田都可以使用。

1958年拖拉机耕地照片复制件 见习记者唐雪舟摄

在今天,这样的拖拉机早已被淘汰,再也看不见它的身影,但展厅墙上的几张老照片仍记录着当时的人们使用这种拖拉机的情形。珍贵的黑白影像保留下了艰苦岁月里的一枚无畏进取的种子,种在了每一个来参观的人心中。

镌刻在记忆里的“大桥牌”商品

在记者走进展厅时,一个负责维持展厅秩序的工作人员引起了记者的注意。她四十多岁,维持秩序之余,认真地观看展品,最后在一个玻璃展柜前停留许久。当记者上前与她对话时,她表示自己是武汉人,并指着展品说:“这里面的东西我好多都见过,我们家以前就有。”

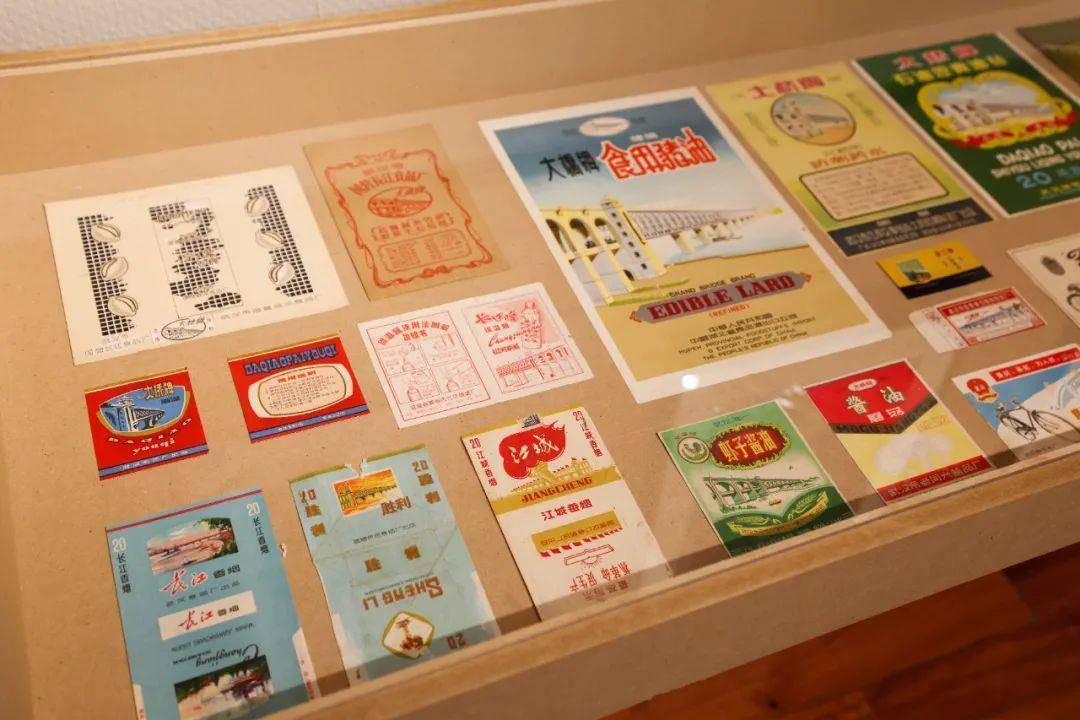

各类大桥牌产品包装纸 武汉美术馆供图

各类大桥牌产品包装纸 武汉美术馆供图

展柜里,是形形色色的大桥牌产品包装纸,几乎都是各种生活日用品,有牙刷、水果刀、啤酒、酱油、自行车等,而每种包装纸上都印有显眼的“大桥”二字。看到这些熟悉的包装纸,她忍不住打开了话匣子:“这个刀,还有这个酱油,我家里以前就用这种,其他的展品也都挺眼熟的。”这位工作人员并不是个例,许多来参观的人都会发出类似的感慨。武汉长江大桥是新中国的第一座长江大桥,当时很多武汉、湖北产的商品都叫“大桥牌”,曾经的“大桥牌”商品在武汉、乃至全国风靡一时。

大桥牌壹号空气电池灯实物包装纸 武汉美术馆供图

大桥牌壹号空气电池灯实物包装纸 武汉美术馆供图

本次展出的这些“大桥牌”包装纸由武汉美术馆原副馆长刘宇收藏,刘宇对长江大桥有着深厚的感情,他收集了百余个大桥商标、两千余件与大桥相关的物品,还专门出版了一本名为《大桥》的书,记录了三十多个人物故事。湖北日报全媒记者曾经对刘宇进行采访粤友钱,他说:“《大桥》是从不同维度讲述这座城市对一代代人的滋养,也能从中体会一代代人对这座城市的塑造。”武汉人在大桥下长大,关于武汉长江大桥的记忆是他们心里抹不掉的一道烙印。“大桥牌”产品的故事已经结束,但大桥的故事却仍在继续。

天创网提示:文章来自网络,不代表本站观点。